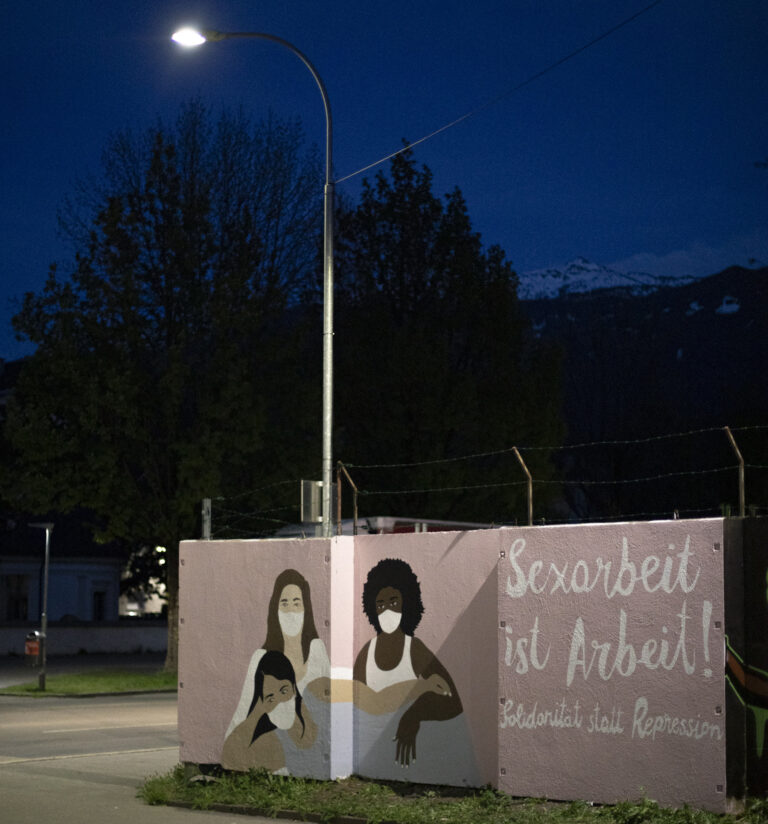

Sexarbeit ist ein stark polarisierendes und kontroverses Thema innerhalb des feministischen Diskurses. Einige Feminist*innen plädieren dafür, dass Sexarbeit als legitime Berufswahl respektiert und entsprechend reguliert wird. Damit soll die Sicherheit der Sexarbeitenden gewährleistet werden. Andere hingegen lehnen Prostitution radikal ab, sie sehen diese als Ausdruck struktureller Unterdrückung und geschlechtsspezifischer Gewalt („bezahlte Vergewaltigung“). Dabei werden die Begriffe „Sexarbeit“ und „Prostitution“ nicht nur als unterschiedliche Berufsbilder, sondern auch als ideologische Standpunkte interpretiert.

Die gesellschaftliche Debatte wird durch verschiedene Modelle zur Regulierung der Sexarbeit beeinflusst, wie beispielsweise das schwedische Modell, das den Kauf sexueller Dienstleistungen kriminalisiert. Schweden hat dieses Modell 1999 eingeführt mit dem Ziel, dass Sexkauf illegal ist und Freier bestraft werden können. Zahlreiche europäische Länder haben dieses Modell übernommen. Der Erfolg dieses Modells lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig belegen. Weder die Abschreckung der Kundschaft noch ein Rückgang des Angebots konnten statistisch nachgewiesen werden.

Jedoch entsteht durch die Illegalisierung eine größere Abhängigkeit von Dritten, wie etwa von Vermieter*innen, da Wohnungen nicht mehr an Sexarbeitende vermietet werden dürfen. Was dazu führt, dass Sexarbeit an prekären und unsicheren Orten angeboten wird. Das Verbot verschlechtert zusätzlich die Gesundheitsvorsorge und erhöht das Gewaltrisiko.

Irland führte 2015 ein Sexkaufverbot nach dem nordischen Modell ein, doch eine Evaluation drei Jahre später zeigte keine Verringerung von Angebot und Nachfrage sexueller Dienstleistungen. Stattdessen berichteten Sexdienstleisterinnen von steigender Diskriminierung und Marginalisierung. Das Verbot erschwert auch die Ermittlungen der Polizei, da die Dienstleistungen im Verborgenen stattfinden. Insgesamt zeigt sich, dass ein Verbot nach dem nordischen Modell Sexarbeiterinnen eher in die Illegalität drängt und ihre Arbeit erschwert.

Im Sommer 2023 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg die Berufung gegen das französische Prostitutionsverbot zugelassen. 261 Sexarbeitende hatten gegen das Verbot nach dem „Nordischen Modell“ geklagt. Die Klägerinnen, die legal als Prostituierte arbeiten, argumentierten, dass die Kriminalisierung von Kund*innen die Sexarbeitenden in die Illegalität und Isolation drängt, sie einem erhöhten Risiko für ihre körperliche Unversehrtheit und ihr Leben aussetzt wie auch ihre Freiheit und ihre Gestaltungsmacht einschränkt. Das Gericht erklärte in einer Stellungnahme, dass ein Gesetz, das theoretisch den Schutz von Sexarbeitenden zum Ziel hat, in Wirklichkeit ihre Arbeit erschwert.

„Immer wieder kommt die Frage: „Willst du, dass deine Tochter das macht?“. Das ist die falsche Frage. Stellen Sie sich stattdessen vor, dass sie es tut. Wie sicher ist sie heute bei der Arbeit? Was man nie hört, ist die Frage: „Und was sollen Sexarbeiter*innen tun? Schließlich sind sie diejenigen, die von diesen Gesetzen am meisten betroffen sind.“ – Juno Mac

In dieser komplexen Situation bleibt die Frage nach der tatsächlichen Gleichstellung und Selbstbestimmung von Frauen in der Sexarbeit zentral. Die feministische Diskussion muss daher nicht nur die moralischen und ethischen Aspekte berücksichtigen, sondern auch praxisorientierte Lösungen finden, um die Lebensbedingungen der Sexarbeitenden zu verbessern und ihre Rechte zu schützen. Ohne Einschränkung der Entscheidunsfreiheit.